De las relaciones entre el poder espiritual y el temporal, del recíproco intercambio entre las dos espadas resulta el proceso de la historia. Más que por los descubrimientos, más que por el comercio, el desenvolvimiento histórico se ve impulsado por el trato mutuo que se prodiguen el báculo y el cetro. Incluso en tiempos como los nuestros, de visible recusación de toda guarda y vela de la potestad espiritual sobre los asuntos terrenos, de pretendida separación de lo temporal y destinado para con lo eterno y destinante, puede ocurrir inesperadamente (y como confirmando ciertas leyes inherentes al juego de las dos potestades) que el poder político se recueste hacia el religioso, como solicitando su bendición.

Parece grabado en la misma naturaleza del hombre que el orden temporal, para afianzarse en su ideal y proyecciones, demande en algún momento el sello de legitimidad conferido por la autoridad religiosa. Y viceversa: para desempeñar su misión entre mortales, es comprensible que la religión requiera el auxilio, o al menos la garantía de libre actuación de parte de la potestad temporal. La Iglesia (contra ciertas vanas opiniones hoy en boga) no puede cumplir su misión en el absoluto despojo, y aun para ejercitar las obras de misericordia corporal con los pobres necesita tener

algo que darles, incluida la belleza de sus templos.

Sería tarea de las autoridades civiles, en un orden social cristiano, proveer a la Iglesia para tal fin; y en todo caso es decoro y cordura de la Iglesia, en una instancia histórica hostil, no lanzarse desesperadamente al vacío renunciando a su patrimonio, incluso el material.

Que ambos poderes se necesiten mutuamente y que de su concordia resulte el bien social no es ninguna novedad. Tampoco es desconocido que entre ambas puedan darse desacuerdos insalvables, y aun confusión de esferas específicas, como ocurrió en la historia toda vez que la autoridad seglar pretendió consagrar obispos o elegir al pontífice; o cuando los obispos, en los tiempos del feudalismo, se encontraron señores de vastas posesiones que debían celosamente administrar en desmedro de su cometido espiritual. Por eso Castellani sostenía que lo mejor era una concordia con un dejo de desconfianza recíproca, porque la concordia plena de los dos poderes tira fácilmente a su confusión.

|

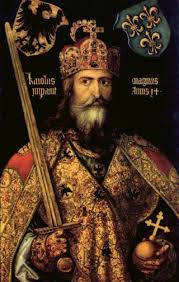

Carlos el Grande, Rey de los francos

y Emperador de los romanos |

Difícilmente pueda repetirse el caso de un Carlomagno, fundador de ese ideal semirrealizado del Sacro Imperio (si es que el verdadero fundador no fue el papa León III, aquel que le ciñó la corona imperial), que con tanta convicción tomó a su cargo la manutención de la Iglesia, proponiéndola como educadora de sus reinos. «Carlos extiende su solicitud a las necesidades materiales del clero, a su estado moral y a su apostolado. Colma de donativos a los obispados y a los monasterios y los pone bajo la protección de "procuradores" nombrados por él; hace obligatorio el diezmo en toda la extensión del Imperio. Cuida de no proponer a las diócesis sino hombres tan recomendables por la pureza de sus costumbres como por su abnegación; apoya en la fronteras la evangelización de los eslavos; excita, sobre todo, a los obispos para que mejoren la instrucción de los sacerdotes [...] Lo mismo que los merovingios intentaron calcar su administración de la administración romana, él quiso imitar, en lo posible, para la formación de los funcionarios del Estado, los métodos empleados por la Iglesia para la educación del clero. Su ideal fue, sin duda alguna, organizar el Imperio tomando por modelo a la Iglesia» (Henri Pirenne,

Historia de Europa). No sin otros nombres dignos de realce entre ambos, y ya en otro contexto histórico y con muy otras urgencias, a Carlos Quinto le cupo el singular honor de ser también llamado «protector de la Iglesia» por los años de la angustiosa disgregación de la Cristiandad, asumiendo la ciclópea misión de sostener el vasto edificio social ya muy resquebrajado.

En toda la longura de aquellos lejanos siglos cundieron las deposiciones, excomuniones e interdictos de parte de la Suprema Autoridad Apostólica para con los reyes díscolos, como así también los avances sobre Roma de parte de éstos, a veces no deteniéndose hasta tomar prisionero al propio Papa y llegando -visiblemente contra todos los cánones- a elevar a un mamarracho al Trono petrino. El tenor de estas rispideces le cedió el paso hace ya mucho tiempo (a instancias de la práctica -aunque no siempre enunciada- «separación de la Iglesia y el Estado») a una especie de vecindad más o menos diplomática, más o menos tensa según los tiempos y las figuras que encarnan las respectivas potestades.

|

John Kerry, vicepresidente de USA, "católico" por el aborto,

y Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano,

musitándole algunas paroline |

Los últimos papas, obligados por razón de su ministerio a conceder innúmeras audiencias o concretando cuantiosos viajes apostólicos, debieron tratar en persona con no pocos jefes de Estado. Pero no recordamos que un presidente de la mayor potencia militar del mundo, nación de cuño protestante y hoy cabeza de la laicización más compulsiva (con injerencia en los asuntos internos de terceros países), haya anunciado tan clamorosamente a los medios, por propia y unilateral cuenta, su próxima reunión con el Papa, como lo hizo recientemente Obama, que ya había voceado su beneplácito al conocerse hace diez meses la elección de Bergoglio al solio petrino, y que incluso llegó a citar un pasaje de la

Evangelii gaudium en una de sus arengas. Esto de la proyectada reunión resulta de la tertulia mantenida hace unos días entre John Kerry, el segundo de Obama, y el flamante cardenal Pietro Parolin, que dieron a conocer el propósito a dúo y al unísono.

Algunos medios osan fechar la anunciada cumbre en marzo; otros abundan en que

Obama «desea intensamente encontrarse con el Papa Francisco en un futuro próximo»; otros, en fin, alegan que es el propio Sumo Pontífice quien

«está esperando la visita de Obama y el presidente también está a la expectativa de llegar aquí a encontrarse con él [...] Existe el interés común de luchar juntos en contra de la pobreza extrema a nivel global».

Tanta insistencia y corneta llama la atención, más cuando ocurre contemporáneamente a la

comparecencia de un representante de la Santa Sede ante la ONU para dar cuenta de los casos de pederastia que enlodaron a la Iglesia, citación que bien ha sido señalada como "sin precedente histórico": nunca la Sociedad Espiritual había tenido que rendir cuentas ante un tribunal profano acerca de delitos -sin dudas con repercusión en la esfera civil- cometidos por miembros de la Jerarquía. Precisamente en Estados Unidos es donde la Iglesia viene afrontando juicios devastadores, con venta de multitud de inmuebles de propiedad eclesiástica para afrontar los gastos indemnizatorios. Está visto que estas turbiedades eclesiásticas -en las que el mundo sabe cebarse para desprestigiar a la Iglesia y exigirle toda suerte de "cambios"- no bastaron a acallar el beneplácito del mulato presidente para con el Sumo Pontífice.

También consta, por estos días, el aterrizaje vaticano de un vasto número de consultorías entre las más caras del mundo para ocuparse en distintas áreas -de preferencia en la comunicación, según ha sido prioridad notoria de Bergoglio desde sus días en Buenos Aires, contra toda erogación en pos del superfluo esplendor del culto. «A pesar de la tan decantada transparencia nada se filtra sobre el coste que implica este recurso a operadores externos, coste que se presume ingente», y que echa por tierra la declamada "Iglesia pobre de los pobres" para convertirla, por un audaz golpe de mano, en un «país de Jauja de las más prestigiosas y costosas fábricas de sistemas organizativos y financieros en el mundo»,

según da profusa cuenta Sandro Magister. Es demasiado evidente la danza de moscas de la más alta política y las finanzas en torno al Cupolone de San Pedro. ¿Las habrá atraído aquel célebre rayo?

♦♦♦

En conclusión: habiendo todavía quienes sostienen que las payasadas y condescendencias del Papa con el mundo no responden sino a una astuta y jesuítica campaña para sacar a la Iglesia de la encerrona en que la tienen, habría que preguntarse acerca de la legitimidad de una tal táctica que obliga a renunciar al anuncio de la verdad, con la consecuente perdición de tantísimas almas. Ni siquiera hay garantías ciertas de que esta presunta estrategia reportaría un fin de las hostilidades de parte del mundo, si esto fuera todo lo que importa.

Eripe me de manibus inimicorum meum!, clamaba el salmista (Ps. 31, 15). Pero no consta que éste haya admitido, para librarse de sus enemigos, siquiera la posibilidad de unas tales maniobras distractivas aprendidas en la cátedra del camaleón.

Otros deslizan la presunción de que Francisco no está muy en su cabales, lo que es hacerlo inimputable (por enajenación, o poco menos) de sus dichos, hechos y decisiones. ¿Cabrá colegir entonces aquello de que

quem Deus vult perdere, prius dementat? Sería éste el destino más indecoroso para la Iglesia conciliar, con sabor a ordalía: una precoz demencia senil de la misma, a sólo cincuenta años de la apertura del Concilio, con la consiguiente reducción a cero de todo su aparato visible y su absorción por el mundo, siempre ávido de tales botines.

Otros (y entre ellos nos contamos, sin rechazar absolutamente las dos primeras diagnosis, que bien pueden subordinarse e integrarse a esta tercera) ven con preocupación esta indecorosa

entente con un franco y frontal enemigo de Cristo, impulsor entusiasta de los "matrimonios" homosexuales y del aborto, como lo que parece a primera vista: una alianza maldita encaminada acaso a cerrar la historia, ya que

portae inferi non praevalebunt.

¿Qué armonía cabe entre Cristo y Belial? Apremiado, si no por convicción (Bergoglio no es hombre de convicciones, sino de conveniencias), al menos por la terrible presión contraria (y los juicios penales son un eficacísimo instrumento para ahogar económicamente a la Iglesia, es decir, para impedir su subsistencia en el mundo), el Papa estaría concertando un embargo con los poderes públicos, incluyendo entre las concesiones del caso -a trueque de una supervivencia que es, bien vistas las cosas, una necrosis aguda- la tutela moral que cumple a la Iglesia ejercer sobre el conjunto de los hombres. E incluyendo acaso (¡y Dios no lo permita!) alguna forma bien turbia de colusión con el poder político-financiero, que suponga una especie de «consagración imperial» de nueva traza. Estaríamos entonces leyendo el capítulo 13 del Apocalipsis en los mismos hechos.

Esto no pretende ser un pronóstico: apenas la alusión a algo que podría estar a la vuelta de la esquina. Si incluso en los mucho más honrosos tiempos de la Cristiandad, cuando nadie objetaba la autoridad docente de la Iglesia, no pudo evitarse el peligro de una ilegítima sujeción del Papado al Imperio (hubo reyes que le reclamaron con violencia al Papa la consagración imperial; y no faltó, bajo la dinastía otónida, una «declaración» en virtud de la cual el Romano Pontífice no podía ser consagrado antes de haber jurado fidelidad al Emperador, y cuando se intentó poner coto a la intromisión de los príncipes en el nombramiento de los prelados estalló la «querella de las investiduras»), pues cuánto más ahora, visto el sospechoso homenaje que Francisco recibe desde la entraña misma del poder mundial anticristiano, y vista la aprobación y estímulo que éste a su vez obtiene de la boca de aquél, en recíproca adulación, cuánto más no sean de esperarse los hechos esjatológicos, y más ahora que todos duermen...

La soberbia, de suyo ciega, sabrá elegir infaliblemente a los actores de este drama último. Hasta que venga el Vencedor, glorioso, entre las nubes.